パッケージで止まる拡張性の壁 – クラウドECが解決するシステム連携と成長課題

パッケージの“成功体験”が成長の壁になるとき

いま起きている兆候

これまで順調に育ててきたEC。年商1億円を超える頃から、こんな兆候が出やすいです。

- 新しい施策を入れるだけで開発が長期化

- 外部サービスとの連携で制約が多い

- 在庫・顧客データのズレ対応で現場が疲弊

当時の最適解だったオンプレミス型のECパッケージが、フェーズの変化に追いつかなくなる瞬間です。ここからは、つまずきやすいポイントと現実的な打ち手を整理します。

ありがちな失敗とGMOクラウドECが可能にする対策

カスタマイズの限界

最初は自由度が高く見えたパッケージも、年々“増築”が積み重なって動きが鈍くなります。

「カートを少し直すだけで他機能に影響」「テストに数週間〜数か月」——ECの生命線であるスピードを奪います。

対策: GMOクラウドECはフロント/バック分離(ヘッドレスコマースの考え方)に対応。見せ方やチャネルを触っても基盤に波及しにくく、短期間での機能追加やアプリ連携が進みます。

システムの老朽化

サーバOSやDBのサポート切れのたびに“更新プロジェクト”が発生。コストと人手を奪い、肝心の顧客体験改善が止まりがち。

対策: クラウド提供のGMOクラウドECなら、インフラ保守・更新の負担が大幅に軽減。機能・セキュリティの改善は提供側で継続的に行われ、運営側は施策に集中できます(3Dセキュア対応の決済代行との組み合わせも可)。

外部連携の制約

CRMやMA、POS、WMS、基幹との連携が必須になるフェーズで、「未対応」「追加開発で高額」が発生。Excelの二重入力が常態化し、在庫ズレや誤出荷の火消しに。

対策: GMOクラウドECはAPI連携を標準で備え、基幹・MA・POS・WMSなど接続実績が多数。リアルタイム連携で現場負荷を下げ、レコメンドやダイナミックプライシング、AIエージェント活用も前に進みます。

顧客体験が時代に追いつかない

「アプリで検討→店舗で試す→ECで購入」が当たり前。旧来パッケージだと在庫同期やSNS導線が弱く、機会損失に。

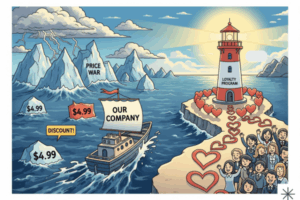

対策: GMOクラウドECはOMOを見据えた統合がしやすく、アプリ・SNS・実店舗と滑らかに接続。ロイヤルティプログラムやネットスーパー機能の設計も含め、今の顧客に合う体験を実装できます。

比較で見えてくる選択のポイント

判断基準を揃える

「クラウドECに移行する」と決めた後は、“どれを選ぶか”。下の視点で比べると整理できます。

| 項目 | オンプレミス型パッケージ | 一般的なクラウドEC | GMOクラウドEC |

|---|---|---|---|

| 初期コスト | 数百万円〜(大規模で数千万円ケースも) | 数十万円程度〜 | 要件に応じ柔軟。ASPより高機能・オンプレより低コストで収まる例が多い |

| カスタマイズ性 | 高いが、工数やコストは膨らみやすい | 制約が出やすい | フロント/バック分離で機能追加・チャネル拡張に強い |

| 外部連携 | 追加開発が必要になりがち | APIは限定的なことも | API連携実績が豊富(基幹・MA・POS・WMS 等) |

| 運用負荷 | 更新・保守が重い | 保守は軽減、機能更新は限定的な場合 | 継続的な機能/セキュリティ改善で運用負荷を軽減 |

| 業態対応 | BtoC中心 | BtoC特化が多い | BtoC/BtoB、食品・アパレル等の公開導入事例が多数 |

GMOクラウドECの位置づけ

柔軟性×実績のバランスが良いのがGMOクラウドEC。BtoC偏重になりがちな他サービスと違い、BtoBやOMOの公開事例も厚く、拡張と運用を両立しやすい土台です。

「次の成長」を止めない選択を

今すぐ動く理由

オンプレの“守り”から、スピードと拡張性の“攻め”へ。フェーズが変わったら、選ぶ基盤も変えるのが自然です。GMOクラウドECは、

- フロント/バック分離設計で素早く試せる

- API連携実績で分断を解消できる

- 継続的アップデートで老朽化リスクを回避

- 幅広い導入実績で安心して拡張できる

一歩目の進め方

既存システムを止めずに移行する段階的プラン(カート・在庫・会員の順など)を設計すれば、現場負荷を抑えつつ成果までの距離を縮められます。

拡張性の壁を越える準備は整っています。一緒に、次の成長を描きましょう。

※関連リンク:「GMOクラウドEC」公式サイト