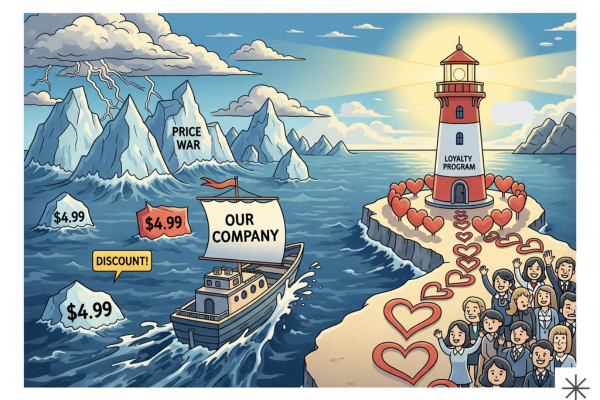

価格競争から脱却するには?“ファン化”を生むロイヤルティプログラム設計術

値下げ合戦、そろそろやめませんか?

「もうちょっと安くならない?」と迫られる日々から卒業しませんか?

価格ではなく“ここだから買いたい”と思われる関係をつくるカギ——それがロイヤルティプログラムです。

価格競争の落とし穴|勝っても負けても疲弊するだけ

今の市場は商品もサービスもあふれ、すぐにマネされます。

気づけば値下げの繰り返し。安さで集まったお客さまは、もっと安い場所にすぐ移ってしまう。

だからこそ、価格以外の“選ばれる理由”が必要なんです。

ロイヤルティプログラムとは?|“お得”より“愛着”をつくる仕組み

ロイヤルティプログラムとは、単なる割引やポイント配布ではなく、「またここで買いたい」と思わせる関係性づくりのための仕組み。

顧客はモノやサービスそのものだけでなく、そのブランドとのやり取りや体験にも価値を感じています。

「気持ちよく買えた」「自分のことをわかってくれている」——そうした経験の積み重ねが、他にはない愛着につながります。

「満足」と「ロイヤルティ」は似て非なるもの

- 顧客満足度:買った瞬間の満足感。単発のキャンペーンや価格の魅力で上がることも多いですが、その後すぐ他に流れてしまう可能性があります。

- 顧客ロイヤルティ:ブランドや会社への信頼と愛情。価格や利便性以外にも「このブランドだから」という理由で選び続けてもらえる状態です。

ロイヤルティプログラムの目的は、この「ロイヤルティ」を計画的に育てること。つまり、一度きりではなく長期的に関係を維持・深化させる仕掛けを組み込むことです。

人気のプログラム8選

- ポイントプログラム

購入金額に応じてポイントを付与し、次回以降に利用可能に。

例:スーパーでの買い物やオンラインショッピングでポイントを貯め、商品や割引に交換。 - 会員ランク制度

年間購入額や来店回数でランクアップ。

例:シルバー→ゴールド→プラチナと上がるごとに送料無料や先行セール招待などの特典を追加。 - 有料会員制(プレミアムメンバー)

月額や年額の会費を支払うことで、送料無料・特別割引・限定コンテンツなどが受けられる。

例:Amazon Primeのように「入っていることが当たり前」になるレベルの価値提供。 - 友人紹介プログラム

紹介した人もされた人も特典がもらえる。

例:アパレルブランドで、紹介者には次回20%OFF、紹介された友人は初回送料無料。 - 共通ポイントプログラム

複数の提携店舗で使える共通ポイント(Tポイント、Pontaなど)を導入。顧客の利用機会を広げることでブランド接触頻度も増加。 - キャッシュバック型

購入金額の一部を現金やポイントで還元。

例:クレジットカード利用で1%還元、さらに特定日には還元率アップ。 - 限定イベント・体験型

VIP顧客向けの特別イベントや先行販売会を開催。

例:新作コレクションの試着会や、開発者と直接話せるオンラインミートアップ。 - 商品・サービス体験型

新商品の試供品や先行利用の機会を提供。

例:家電量販店で新モデルのモニターキャンペーンを実施し、使用感のフィードバックと引き換えに割引を提供。

こんなメリットがあります

- リピート率UP:特典や仕組みが「また行こう・また買おう」を自然に促す。

- LTV(顧客生涯価値)UP:購入期間が長くなるほど利益率も向上。

- 集客コストDOWN:既存顧客の維持コストは、新規顧客獲得コストの約1/5。安定的な収益基盤になる。

- 口コミ効果:ロイヤルティが高い顧客は、自発的にブランドを紹介してくれる。広告費ゼロで新規獲得のチャンスが広がる。

ロイヤルティプログラムは「お得だから続ける」ではなく、「好きだから続ける」状態をどうつくるかが本質です。

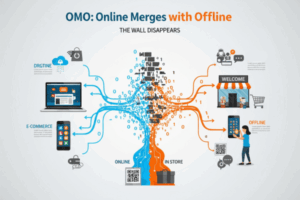

OMO+API連携でロイヤルティが一気に花開く

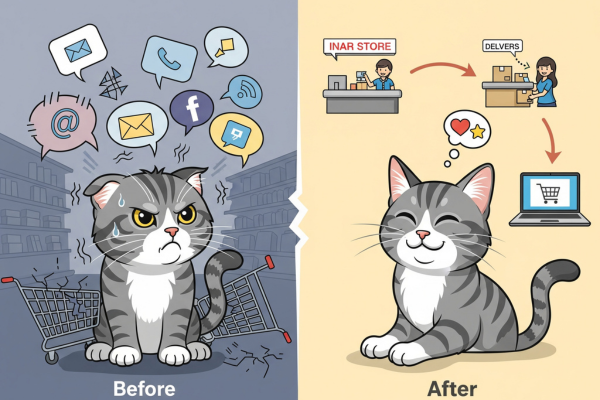

ロイヤルティプログラムを導入しても、「オンラインではできるけど店舗ではできない」状態だと、顧客体験がちぐはぐになってしまいます。

そこで注目したいのがOMO(Online Merges with Offline)という考え方。これは、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客にとってシームレスで心地よい購買体験をつくる手法です。

OMOってなに?|チャネルを“ひとつの世界”にする発想

OMOは「オンライン」と「オフライン」を別々に考えるのではなく、両方を統合して顧客接点を一元管理するアプローチです。

こんな状況を想像してみてください。

- アプリで気になった商品をチェックしていたら、近くの店舗の在庫状況が表示され、試着予約までできる

- 店舗でスタッフと会話していると、ECサイトでの購入履歴や好みのデータをもとに「これもお好きかもしれません」と的確な提案が受けられる

- 店頭で買えなかった色やサイズも、その場でEC在庫から自宅配送してくれる

こういった「どこで買っても同じブランド体験」が実現できるのがOMOです。

API連携がもたらす“つながる力”

OMOの実現にはデータとシステムのつながりが欠かせません。ここで活躍するのがAPI連携です。

APIを使えば、ECサイト、POS(販売管理)、在庫管理、CRM(顧客管理)、会員アプリ、マーケティングツールなどがリアルタイムで情報をやり取りできます。

連携の効果は具体的にいうと——

- 在庫の一元管理

店舗・ECの在庫情報を統合し、どこからでも最適な出荷が可能に。

→ 欠品や機会損失を減らし、顧客満足度UP。 - 購買データの即時反映

店舗購入の情報がすぐにECやアプリに反映され、パーソナライズされたレコメンドやクーポン配信が可能。

→ 「わたし専属」のサービス感を演出。 - 価格やキャンペーンのリアルタイム適用

ダイナミックプライシングや会員ランク特典を、店舗でもECでも同時に適用。

→ 顧客がどこで買っても損しない安心感を提供。 - チャネル横断の分析と施策立案

オンラインとオフライン両方の行動データを掛け合わせ、施策の効果を高精度で分析。

→ マーケティング投資の最適化が可能に。

実際の体験シナリオ

ゴールド会員のAさんがアプリで新作バッグをチェック。

↓

店舗に行くとスタッフのタブレットにAさんの閲覧履歴と好みが表示され、「この色違いも人気ですよ」と提案。

↓

店舗在庫にはなかった限定カラーも、その場でEC在庫から購入手続き&自宅配送。

↓

帰宅後、アプリに「次回使える10%OFFクーポン」と限定イベント招待の通知が届く。

——こうした一連の流れは、OMOの発想とAPI連携があってこそ成立します。

導入のポイント

- 小さく始める:全システムを一気に繋ぐのではなく、影響の大きい部分から段階的に。

- データ活用の設計:集めたデータをどう使うか、活用シナリオを先に決める。

- 部門間の連携:ECと店舗、マーケティングとIT…社内の壁を越えて共通目標を持つ。

OMO+API連携は、ロイヤルティプログラムを単なる「お得な仕組み」から「ファンを育てるブランド体験」へと進化させます。

“安さ”ではなく“あなたらしさ”で選ばれる時代

ロイヤルティプログラムで愛着を育み、OMO+API連携で体験を磨き上げれば、価格競争から抜け出せます。

「もっとファンを増やしたい」「顧客体験を底上げしたい」なら、今が動くタイミングです。

GMOクラウドECなら、ロイヤルティプログラムからOMO・API連携まで、“ファン化”を生む仕組みづくりを丸ごとサポート。

「具体的に何から始めたらいい?」

「うちのやり方でもできる?」

そんな疑問が浮かんだら、それが第一歩のサインです。

今日の一歩が、半年後・一年後の売上とブランド価値を変えていくことでしょう。

※関連リンク:「GMOクラウドEC」公式サイト