リアル店舗 × ECの「再設計」成功事例集|OMOが機能する構造とは

売上は動いてる。でも、なにかが噛み合っていない気がする。

「店舗ではしっかり接客できているのに、ECではなぜか成果が出にくい」

「アプリで便利にはなったけど、“うちらしさ”が伝わっていない気がする」

そんな感覚、心当たりありませんか?

数字はそこそこ動いている。現場も頑張っている。

それでも、「もっとできるはずなのに…」という引っかかりが残る。

もしかしたらそれ、“チャネルごとの最適化”ではなく、“体験全体のつながり”が足りていないサインかもしれません。

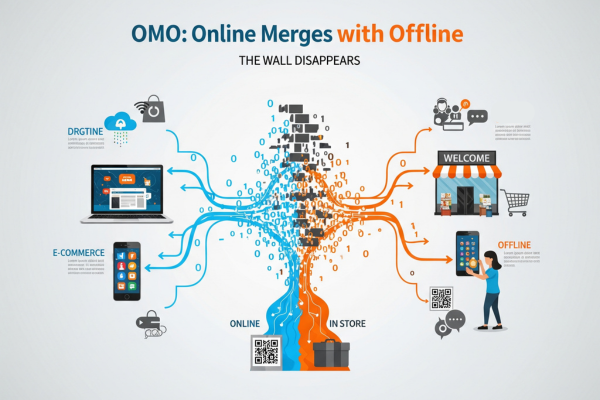

今回は、いま注目されている「OMO(Online Merges with Offline)」という考え方を軸に、 “お客さまとの関係性”をどう再構築するか、具体的な実例を交えてお届けします。

お客さまの頭の中に「店舗」や「EC」なんて境界はない

オンラインとオフラインがつながっていて当たり前の時代に

昔は、「オンラインで集客して店舗に呼び込む(O2O)」とか、「どのチャネルでも同じように買える(オムニチャネル)」という考え方が主流でしたよね。

でも今は、もっと一歩進んでいます。

「店舗とECを分けるんじゃなくて、ひとつの“体験”としてデザインする」。

それが「OMO」という考え方です。

だから今、必要なのは“体験”の組み直し

店舗とECのどちらかが主役という時代じゃなくなりました。

大事なのは、お客さまの動きに合わせて、どこで触れてもストレスなく、心地よくつながっていくこと。

そのためには、ただ仕組みを整えるだけじゃ足りないんです。

「体験をどう設計するか?」が問われているんですね。

お客さまの“好き”や“迷い”にちゃんと応えられてる?

モデルケース①|アプリでおすすめ → 店舗で試す → ECで買う

あるファッションブランドでは、アプリがユーザーの好みを学習して、ぴったりの商品をおすすめ。

気になったらアプリから店舗に取り置きして、試着もできる。

そして、後日オンラインで購入、なんて流れもスムーズ。

オンラインもオフラインもひとつの「体験」として設計しているから、どこで買っても“私のため”感がある。

結果として、リピート率もアップしていったそうです。

モデルケース②|接客+デジタルで「今すぐ提案」

別のセレクトショップでは、スタッフがタブレットを持って接客。

「この商品、別のカラーもありますよ」と、その場でEC在庫を見せながら提案できる。

さらに、アプリでおすすめの通知が届いたり、再来店を促すメッセージも。

お客さまの気持ちが冷めないうちに、ちゃんと届ける。

そんな気配りができる構造になっているんですね。

モデルケース③|「在庫がない」は言い訳にならない時代

店舗で「在庫が切れてます」って、ちょっと残念な気持ちになりますよね。

でも、あるブランドではそんな時、スタッフがすぐにタブレットでEC在庫をチェック。

その場で注文できる仕組みがあるから、買う側としてはとても助かります。

「欲しいときに買える」って、実はものすごく大きな価値。

売上を逃さないだけじゃなく、お客さまの満足度もグッと上がります。

モデルケース④|食品スーパーのOMO化

中国の大都市に展開する次世代型スーパーでは、アプリを通じたキャッシュレス決済、30分以内の配送、購入履歴からのおすすめ提案などが導入されています。店内は清潔感があり、イートインスペースで購入した食材をその場で調理してもらえる仕組みもあり、日常に楽しさを添える“場”としての価値が高まっています。

モデルケース⑤|スポーツ用品店のバーチャル試着体験

あるスポーツ用品店では、来店者の顔をスキャンし、バーチャルでウェアの試着ができるモニターを設置。ビッグデータを活用して、顧客の好みに応じたシューズをレコメンドするスマートスクリーンや、ECサイトとの連携によるシームレスな購入体験が可能です。

モデルケース⑥|無人レジと購買データを活かしたOMO店舗

アメリカで展開されている無人レジ型の店舗では、スマホアプリを使って入店し、商品を手に取って店を出るだけで決済が完了。カメラやセンサーによって顧客の購買行動が記録され、データを活用した体験改善が進んでいます。

こうした国内外の事例は、OMOが単なるデジタル施策ではなく、「買いたい・知りたい・楽しみたい」に応える体験設計の延長線上にあることを教えてくれます。

GMOクラウドECなら、やりたいことにちゃんと応えられる

① デザインも、連携も、やりたいことをそのまま形にできる

GMOクラウドECは「ヘッドレス構成」を採用していて、

デザインの自由度も、チャネルとの連携のしやすさも段違い。

- 店頭スタッフのタブレット

- アプリでのレコメンド表示

- 店舗のPOSや基幹システムとの在庫連携

こういった複雑なつなぎ方も、柔軟に対応できるんです。

② API連携と設計力で“変えられるEC”を実現

CRM、MAツール、決済、WMSなどなど。

外部サービスとAPIでスムーズにつながるのはもちろん、「どう連携すれば一番いいか?」を一緒に考えてくれる設計力も魅力です。

OMOを始めたいけど、「どこから手をつけたら…?」という方こそ、ここは頼れるポイント。

③ ロイヤルティやAI活用も、必要なだけ選べる仕組み

「ステージごとにクーポン出したい」

「カゴ落ちのリマインド配信したい」

「AIで“あなたにぴったり”を提案したい」

そんなマーケティング施策も、MAツールとの連携や外部サービスの組み合わせで柔軟に対応できます。

もちろん、3Dセキュアなどのセキュリティ対応は標準搭載で安心。

やりたいことがあっても、今までのECだと「それは難しいですね」と言われていたこと。

GMOクラウドECなら、「一緒にどうやるか考えましょう」が返ってきます。

顧客に響く“心地よさ”は、設計でつくれる

OMOは単なる流行りではなく、「今のお客さまが求めていること」にちゃんと応えるための考え方です。

一度つながったお客さまと、どう継続して関係を深めていくか。

そのカギを握るのが、リアルとデジタルをまたいで“心地よく買える流れ”をつくることなんです。手段を足すのではなく、気持ちよくつながる体験をどうつくるか?

それこそが、これからのECに必要な視点だと私たちは考えています。

試してみたい構想、頭の中で止まっていませんか?

OMOをやりたい気持ちはある。

でも、社内の体制や仕組みを思うと、なんだか腰が引ける。

——そんなふうに立ち止まってしまうケース、たくさん見てきました。

でも実は、OMOって「壮大な改革」ではなく、

今ある強みを活かしながら、少しずつ“つなげていく”ことが出発点なんです。

やりたいことがまだぼんやりしていても構いません。

その輪郭を、いっしょに描いていきましょう。

※関連リンク:「GMOクラウドEC」公式サイト