「猫っぽい」は偶然じゃない。

その形に、“仕組まれた感覚”を

「もずくとおはぎ」という名前は、聞くだけで印象に残りますよね。

食品の会社?もずく?と、おはぎ?──確かに、そう思われても 不思議ではありません。

実は、この社名、代表・浦川が飼っている2匹の愛猫の名前が由来なのです。

- 落ち着きがあり、理性的な「もずく」

- 本能で動く、好奇心旺盛な「おはぎ」

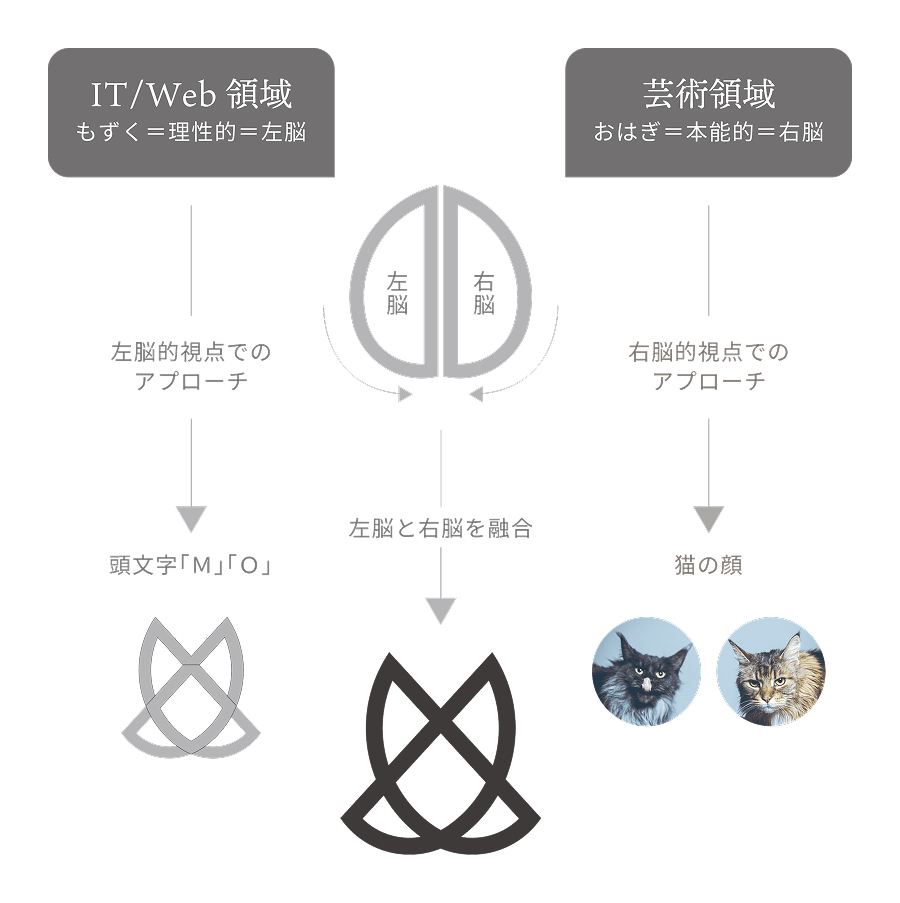

私たちの事業領域には、IT・Webの分野と、芸術・表現の分野があります。

その中で「もずく」は【左脳=理性的=構想・戦略・分析力】、

「おはぎ」は【右脳=本能的=直感・自由な発想】として、

それぞれのスタンスを象徴する存在になっています。

異なる思考や領域を掛け合わせ、そこにシナジーを生む。

それが社名に込めたコンセプトであり、ロゴもまた、この考え方をかたちに落とし込むことから取り掛かりました。

たまに、ロゴを見て「猫ですか?」と聞かれることがあります。

ちょっと嬉しくなります。

なぜなら、このロゴの狙いはまさにそこ。

“猫に見える”のではなく、“猫っぽく見える”くらいの抽象度を目指していたからです。

感覚から、導き出す構造

「適当にロゴ作ってください」

たまに、そんなふうに軽く言われることがあります。

でも実際には、「この方向だ」と思えるまでに100以上のスケッチを描くことも少なくありません。

関係ない落書きも混じっていますが、それすらも大事なプロセス。

しっくりこないときは、手を動かし続けながら、何を足して、何を引くかを探っていく作業になります。

もずくとおはぎの例にすると、最初に浮かんだのは、「円と円の対比」というアイデアでした。

右脳と左脳──この2つをどうやって図形でどう表現するか?

円を描いては重ね、傾け、ずらしてみる。

左右非対称にしたり、完全な対称を崩してみたり。

そしてその中で、「猫っぽい」シルエットを感じる瞬間を探していく。

最終的には、右脳と左脳のかたちから着想を得た半円を交差させる構造が、イメージ通りの形として残りました。

感覚で始まり、思考で整え、構造に落とし込んでいく。

そうしてようやく、「これだ」と言える一案が見えてきます。

感覚を、構造に落とし込む。

形が定まったあとに取り組んだのは、「構造を仕込む」という作業でした。

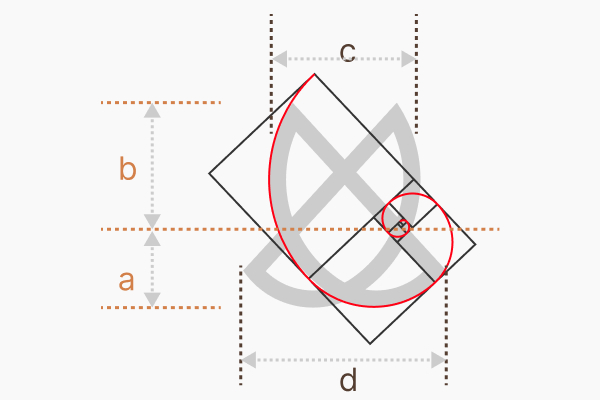

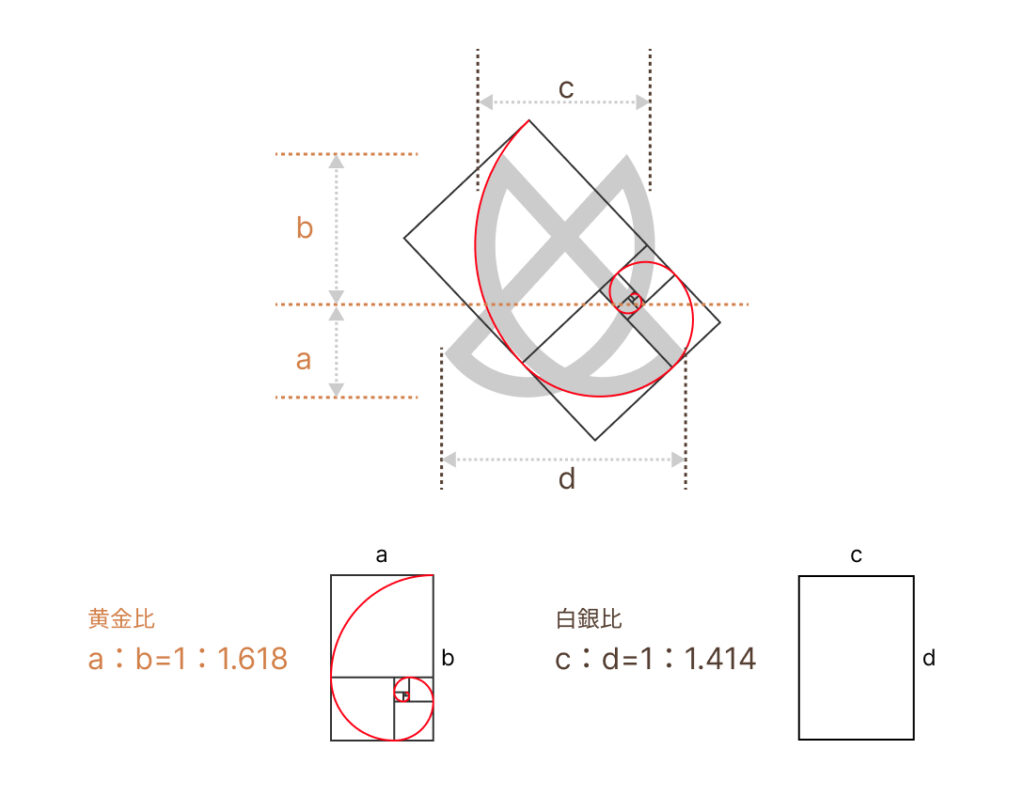

たとえば、黄金比(1:1.618)や白銀比(1:1.414)をベースに、円の配置、重なり方、耳の角度、余白の取り方まで細かく設計しました。

これは、見たときに「なんか気持ちいい」と思える理由を、偶然ではなく、必然に変えるためのデザインです。

媒体が変わっても、時間が経っても、印象が崩れないように、“感覚”ではじまったものを、“構造”へと着地させ、このロゴの「耐久性」を強化していく作業になります。

語ることで、ロゴは育っていく。

このロゴをつくるとき、「全員が意味を語れるようにしよう」なんて、言葉にしていたわけじゃありません。

もちろん、そうなることを理想とはしています。

ただ、もずくとおはぎのメンバー5人とも、みんながそれぞれの言葉で、ロゴについて語れます。

猫のこと。名前のこと。図形の意味。感覚と構造の話。

どこかで聞いた説明をなぞるんじゃなくて、ちゃんと自分たちのものとして語っています。

「かわいい」「おしゃれ」も大事。

でもその奥に、“なぜこれなのか”を話せる何かがあること。

それがたぶん、長く残るロゴのかたちなんじゃないかと思っています。

社名であれ、商品であれ、サービスであれ、それに携わる人が、そのロゴについて語れることが、ロゴとして理想形です。

語ることで、自然と愛着が生まれ、伝える熱量が高まり、結果として、ロゴ自体が育っていくものだと思います。

ロゴが育つというのは、ただ印象が定着するということではなく、思考や造形の背景が、チームやプロジェクトの中で浸透し、時間とともに耐久性を増していくことだと思っています。

そのためには、まず気に入ってもらうことが大事ですし、「カッコイイ」「オシャレ」「カワイイ」「好きだ」と思える感覚的な魅力が重要です。

だからこそ、感覚から構造へのプロセスを大切にしています。

ロゴ制作に関するお悩みなどございましたら、お気軽にご相談ください!